打鍵寿命

ラバーの寿命

キーボードが壊れるのは様々な要因があります。

- 落として筐体が割れてしまった

- 液体をこぼしたら動かなくなった

- スイッチの感触が変わってしまった(戻ってこない、押せない、クリック感がなくなった)など。

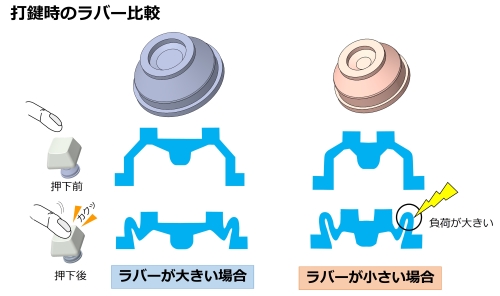

多く流通しているキーボードにはラバーが入っており、ラバーで感触が決まります。 ラバーの下にはメンブレンキーボードなら接点のメンブレンシートが入っており、 静電スイッチのキーボードであれば基板が入っています。 一般的にメンブレンキーボードは寿命が短いとされていますが、打鍵寿命に関しては接点の寿命よりもラバーの寿命のほうが短いため、ラバーが入っているキーボードはラバーの寿命 = 打鍵寿命となります。 また、一般的にデスクトップキーボードの打鍵回数は1000万回、ノートパソコン用のキーボードは500万回あたりとされています。

では、どうして打鍵寿命に差があるのでしょうか? それはラバーの大きさの違いが要因となっています。 ラバーが小さくなるとスイッチが押された時にラバーの折りたたみ量が過度になるため負荷が大きくなります。 打鍵が繰り返され、折り目の箇所に疲労が溜まることでラバーに亀裂が入ります。 亀裂から裂けてしまうことでスイッチが陥没、押しても反応しないなどの故障に繋がります。 そのため打鍵寿命が重要な製品は比較的大きなラバーで設計されます。

ラバーには寿命がありますが、我々はお客様に当社の製品に愛着を持って長く使っていただきたいと考えています。 これからも製品の研究を重ね、少しでも長く使っていただけるような製品を目指します。

すみ打鍵試験

打鍵寿命を評価する打鍵試験についてです。

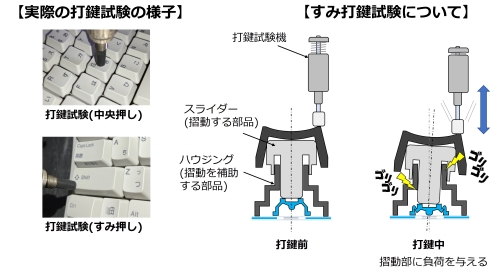

通常のキーボードの評価では中央を叩いた場合の打鍵試験を行い、打鍵寿命に問題がないか確認しています。

しかし、皆さんはいつでもキーの中央を押せていますか?

特に大きなキー(ShiftやEnter)はすみ(端)を押してしまうことが多いと思います。

その評価のため我々は「すみ打鍵試験」を追加で行っています。

すみ打鍵試験はキーのすみで打鍵試験を行い、摺動部品に問題が生じないか確認する試験です。 すみを押すと、キーは傾いた状態で摺動します。 この状態で摺動すると、摺動部品と摺動を補助する部品が干渉し負荷が掛かります。 もしも設計的に問題があると干渉部分が削れてしまい、キーの感触に引っかかりの発生や、 押したキーが戻ってこないような問題が生じます。 特に大きなキーは中央からすみまでの距離が大きくなるため摺動部の負荷が大きくなります。 それを防ぐために大半のキーボードには大きなキーを水平に維持するためのリンクという部品が入っています。 製品仕様上は中央打鍵のみの試験で問題ありませんが、私たちはお客様に自信をもって良いものをお届けするため、技術的な担保としてすみ打鍵試験を行っています。

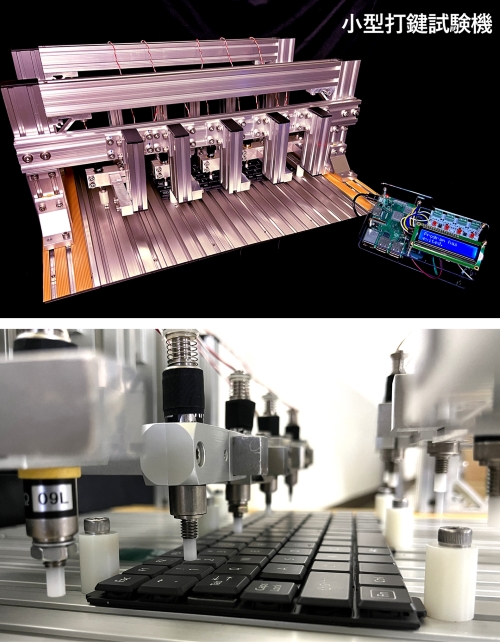

新打鍵機

製品の過酷な環境下での耐久性評価として恒温槽試験という試験があります。 恒温槽という温度・湿度環境をシミュレーションできる箱に製品を置き、高温・低温の温度サイクルや高湿度という厳しい環境下で耐久性評価をするものです。

本来の試験では製品の電気的な部分に故障が生じないか、ハード面では試験後の観察で問題が生じていないか確認します。 製品仕様上ではこの試験内容で問題ありませんが、我々はさらに信頼される製品を提案したいと考えています。 そのためには、過酷な環境下での打鍵についても知っておく必要があります。 しかし当社で使用している打鍵試験機は大型で高重量のため恒温槽に入れることができませんでした。 また、試験機の老朽化や自由度に課題があっため、キーボードグループの若手中心に新打鍵機制作プロジェクトが発足し、この度、恒温槽で使用することができる小型打鍵試験機が完成しました。

こだわったポイントとして上下左右のほか個々に角度も調整することができるようにし、 フレキシブルな打鍵試験ができるようになっています。また、PC制御にすることでプログラムの自由度が上がり、打鍵タイミングなどを自由に設定できるようになりました。 この打鍵機を用いることで恒温槽でも打鍵試験を行えるようになり、独自評価としての実施が可能となりました。 これからも製品の研究を進め、過酷な環境下でも長く使っていただけるような製品を目指します。